|

【实践吧,青春】(二十六):因梦前行

——建工学院“寻梦团队”通讯

梦想,是对未来的一种期望,是对美好事物的一种憧憬。而青春,就是少年时放肆的梦想,为了一个遥不可及的梦而不懈地奋斗着。

——题记

梦想,是生活的延伸和拓展,是创造的源泉。为了追逐我们心中的梦想,为了引领更多同学踏上寻梦之路,在芦苇老师的带领下,建筑工程学院十五名学生组成了“寻梦”团队,在辽宁工程技术大学育龙校园开展了以“‘寻梦行动——微电影拍摄’”为主题的暑期社会实践活动。

寻找榜样在路上

在寻梦的道路上,榜样的力量有着不可替代的作用。所以,寻梦最初的任务就是要寻找一名可以在精神上激励我们,在行动上指引我们的学习榜样。微电影拍摄前,为了寻找这样一位榜样,我们利用微博、微信等新媒体手段在校园范围内进行宣传。在此期间,团队成员对候选人进行了深入的调查,经过大家的商议,最终确定建筑工程学院优秀毕业生史伟为我们的寻梦榜样。史伟在校期间,学习成绩优秀,学生工作表现突出。他从大一军训结束后就开始做家教,一做便坚持了四年,风雨无阻。他还在全国数学竞赛、结构设计竞赛等比赛中取得优异成绩,更荣获国家励志奖学金、山西焦煤奖学金、孙越崎优秀学生奖学金等荣誉。

电影拍摄进行时

7月初我们就开始了微电影的筹备工作,但是在电影拍摄的第一阶段团队内部出现分歧。对于剧本的确定,大家一直争执不断。一部分人认为对于微电影要完全按照榜样的真实故事来拍摄才会更具真实性和说服力,才能更好地为大家做好引领示范。然而,另一部分人认为故事的主旨应该是强调主人公克服了某种很明显的缺点之后坚持实现梦想,认为应该对故事有所改编。面对争议,团队成员们通过网络查看了大量微电影,分析并学习了他们的构思、手法等,并且咨询学长,听取他们的建议。最终权衡利弊后,我们决定以史伟同学的真实故事为主线,在此基础上加以改编,作为微电影拍摄的脚本。

7月7日,我们在育龙校园开始了为期一周的拍摄活动。团队决定先将电影分为多个镜头拍摄最后合成。镜头拍摄选在我们学校,增加了电影的真实感,也会让观众感觉更加亲切。7月10日,我们在操场拍摄一场动作戏,为了追求逼真效果,这个镜头连续拍摄了十几遍,两位主人公真可谓是“遍体鳞伤”。团队成员各司其职,虽然天气炎热,但是大家还是认真负责地完成了拍摄工作。

电影的后期制作在暑期进行。为了获取天津大学的校园景色,家在天津的团队成员赵红丽特地到天津大学为我们录像,虽然只是几秒的镜头,但她非常用心;为了能有更好的电影配乐,成员们都彻夜在网络上搜寻。初次制作电影,我们毫无经验,后期制作的难度远超越了我们的想象,成员们克服种种困难最终完成了各个镜头的后期制作与合成。7月15日,我们顺利完成了电影的各个镜头的拍摄活动。

用心传递正能量

利用网络的便利,我们在社交平台上对这一部饱含团队心血的电影进行了宣传。宣传期间,我们也了解到在拍摄与制作方面存在的不足。电影的最后,我们请史伟学长讲述了他在寻梦道路上所遇到的困难并对学弟学妹们提出建议,以帮助我们在追逐梦想的道路上少走弯路,使我们可以拥有更加强壮的羽翼,将来的某天在自己梦想的领域展翅翱翔!

几十分钟的电影,将近一个月的实践,使团队成员对人生、对梦想有了新的定义。梦想也许有时已模糊不清,但它却总潜伏在我们心底,无声无息,像埋在泥土中呼吸着的种子,总会破土而出,不断生长。恰同学少年,风华正茂,我们寻梦的脚步不会停歇,追梦的心会一直燃烧,终有一天,我们将乘风破浪、实现梦想!

暑期社会实践团队合影

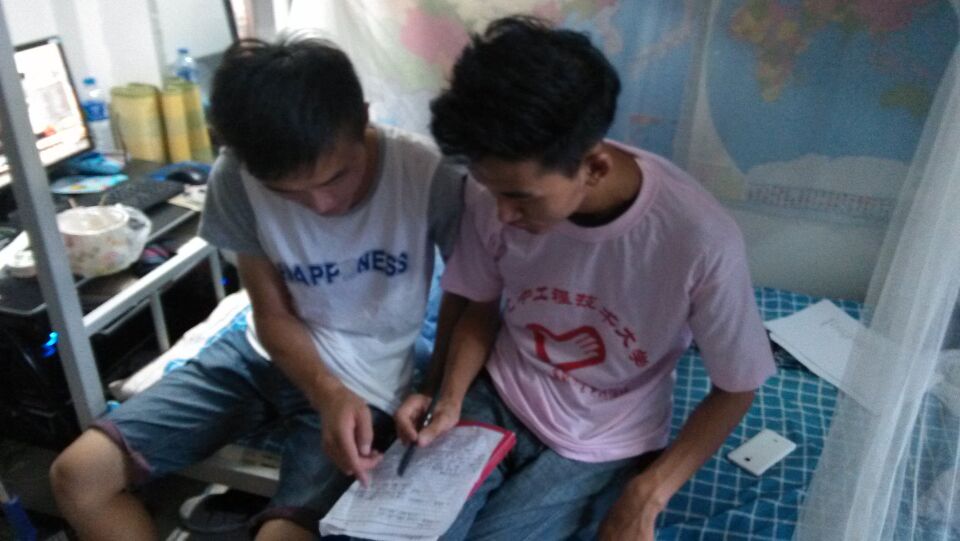

商议剧本

拍摄现场

活动照片

拍摄打斗场面之后仍是好友

|