为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,进一步深化实践育人体系,推动我校“思政+专业+实践”模式深度融合,引导广大青年学生在实践中“受教育、长才干、作贡献”,成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代优秀青年,我校组织开展了以“奋进青春新征程 实践担当展作为”为主题的2025年大学生暑期社会实践活动。全校1104支实践团队,6000余名学生奔赴祖国各地,深入基层开展“三下乡”“返家乡”社会实践活动,在实践中锻炼自我,以实际行动展现我校青年学子的良好风貌,为中国式现代化建设贡献青春力量。学校特开设【青春为中国式现代化挺膺担当】专栏,用影像和文字材料展现报道辽工程青年学子的青春实践,履行青年学子的使命担当。

七月,喜马拉雅山脉南麓的洛扎县,青稞穗在海拔3800米的风中摇曳。辽宁工程技术大学“雪域同心”实践团的师生们,从辽宁阜新跨越4000多公里山海,背负着行囊踏足雪域高原,把青春实践在祖国的边疆,用信念完成了一场特殊的“青春修行”。

一块牌匾,架起跨越4000公里的桥梁

7月8日上午,“雪域同心”实践团与洛扎县群团工作部正式签订共建实践基地协议,按下指印的瞬间,为两地架起了合作的桥梁。

签约后的座谈会上,实践团成员徐玉宣同学激动地说到:“民族团结不是口号,而是要像齿轮一样,让不同民族的智慧精准咬合、共同转动。”她的发言让洛扎县委副书记、县长付成聪眼前一亮,“我是咱们学校98级的学生,看到学弟学妹们乘坐40多个小时的火车来到我工作了23年的边疆,真是很开心,也非常感动,大学生的创新思维正是我们需要的,洛扎的发展盼着你们常来‘出诊’。”

在付成聪的话里,藏着洛扎的发展密码——今年是西藏自治区成立60周年,多年来,从传统农牧业到生态旅游,从清洁能源到数字乡村,这座边境小城的每一步跨越都渴望智力支撑。

几天时间,实践团成员先后参观了洛扎县民族团结教育基地、西藏卡久藏药厂,观看了新旧西藏对比展览。参观过程中,大家切身感受到西藏的发展变化,而在他们的笔记本上,早已密密麻麻地记满了“农机改良”“特色产品电商”等待解课题。

红色足迹,在高原上读懂赤子忠心

洛扎县烈士陵园的松柏,比平原地区的更显挺拔。实践团成员们低头整理红马甲,缓步走向纪念碑,虽然每一步都踩在高海拔带来的微喘里,但也深深地烙印在对先烈的追思中。“1962年,12名年轻战士在这里为守护国土而壮烈牺牲,他们的平均年龄还不到20岁。”讲解员的声音在山间回荡,实践团成员高德权同学的眼眶红了,他在备忘录中写下“青春的模样有很多种,他们的样子刻进了我的心里!”

更震撼的课堂在全国民族团结进步示范乡镇拉郊乡的边境线上。实践团成员跟着戍边战士巡逻的那天,山端的风很大,而山脚的紫外线却把学子们的脸颊晒得发烫。“这段路我们每天要走4趟,夏天防泥石流,冬天踩冰碴子。界碑上‘中国’二字的红漆更要常补,就像心中的信念永不褪色。”戍守边境的“忠诚卫士”、全国“最美公务员”坚增罗布眼神坚定地指着这条寻边路说道。

实践团成员与戍边战士一同走巡边路、升国旗,共同体悟戍边精神,厚植家国情怀。当孙庆蕾、崔殿绥两名同学亲手将国旗升起,看着它在雪山之巅飘扬,“脚下的每一寸土地都不能丢”,全体成员真正理解了“家国”二字的千钧重量,也深刻地理解了家国安宁的背后是无数人用青春在守护。

课堂内外,让民族的花朵缤纷绽放

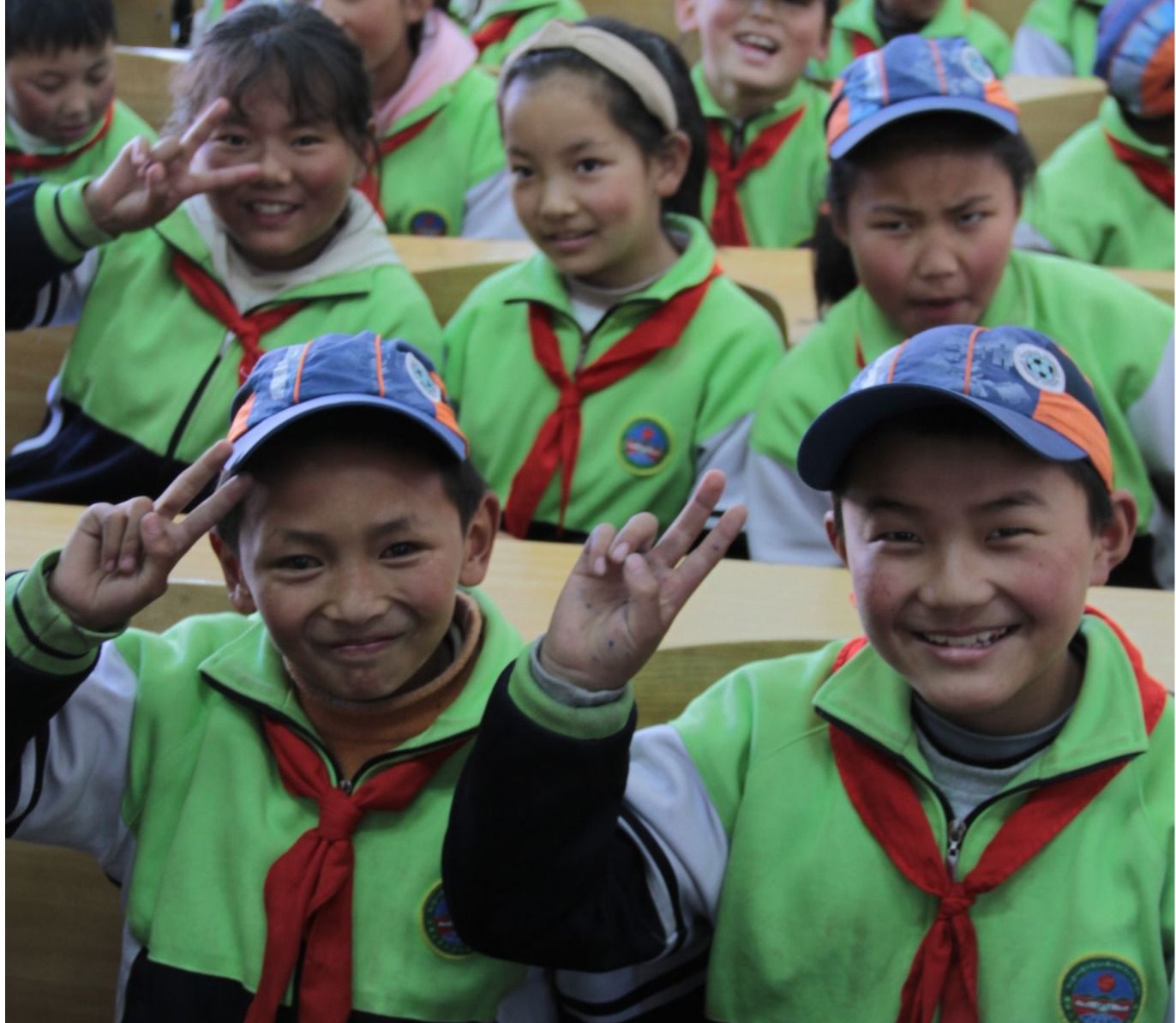

生格乡小学的教室里,传来阵阵欢声笑语。实践团成员一边为小学生们佩戴春风志愿者服务队的徽章,为他们讲述全国百强社团的故事,一边手把手教孩子们手绘带有石榴籽图案的背包、制作民族团结星星灯、剪出“祖国你好”“民族团结一家亲”窗花。

在这堂融合课里,既有机械学子设计的“齿轮转动小实验”,让孩子们直观感受生活中的机械原理,也有思政课上的“国旗故事”……当讲到五十六个民族共同升起国旗时,孩子们纷纷举起手中的剪纸作品与石榴籽背包,宛若一幅小小的“中国地图”。当听到孩子们用不太流利的汉语喊出“春风的哥哥姐姐们再见”时,他们的脸上露出灿烂的高原红,让实践团成员深刻地懂得了团结是小手相握的温度,更是多民族共绘的一副长长画卷。

在藏族老党员扎西大叔家,浓香的酥油茶正冒着热气。“1984年我入党时,全村只有3名党员。”他翻出褪色的党员证,“现在村里新房多了,路通了,看病方便了,这都是共产党的恩情。”听着老人的讲述,实践团成员陈善靖同学突然理解了“缺氧不缺信仰”的深意,“信仰的海拔,比这里的山峰更高!”

离开洛扎县那天,“雪域同心”实践团成员的行李里多了几样东西——老党员赠送的哈达、汉藏双语签名与民族团结手印的服务队旗帜、戍边战士的巡逻日志,这些带着高原温度的物件,成了实践团最珍贵的实践报告。然而,在青春与边疆的对话里,更多的答案正等待着被书写。