为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,进一步深化实践育人体系,推动我校“思政+专业+实践”模式深度融合,引导广大青年学生在实践中“受教育、长才干、作贡献”,成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代优秀青年,我校组织开展了以“奋进青春新征程 实践担当展作为”为主题的2025年大学生暑期社会实践活动。全校1104支实践团队,6000余名学生奔赴祖国各地,深入基层开展“三下乡”“返家乡”社会实践活动,在实践中锻炼自我,以实际行动展现我校青年学子的良好风貌,为中国式现代化建设贡献青春力量。学校特开设【青春为中国式现代化挺膺担当】专栏,用影像和文字材料展现报道辽工程青年学子的青春实践,履行青年学子的使命担当。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,赓续红色血脉,校团委、测绘与地理科学学院红途经纬实践团赴全国青少年井冈山革命传统教育基地,开展题为《革命历史地理信息系统(HGIS)构建与教学应用》的2025年“井冈情·中国梦”全国大学生暑期社会实践专项行动。在井冈山研学接近尾声之际,实践团通过实地考察与课题研讨相结合的方式,扎实推进红色文化数字化保护工作,为传承红色基因贡献青春力量。

实地考察及数据采集:精准测绘丈量红色遗址

井冈山龙市镇的龙江书院与会师广场是革命历史的重要见证地。龙江书院作为井冈山工农革命军军官教导队旧址,青砖灰瓦间铭刻着早期军事教育的红色记忆;会师广场上庄严肃穆的朱毛会师铜像,则象征着革命力量的伟大汇聚。

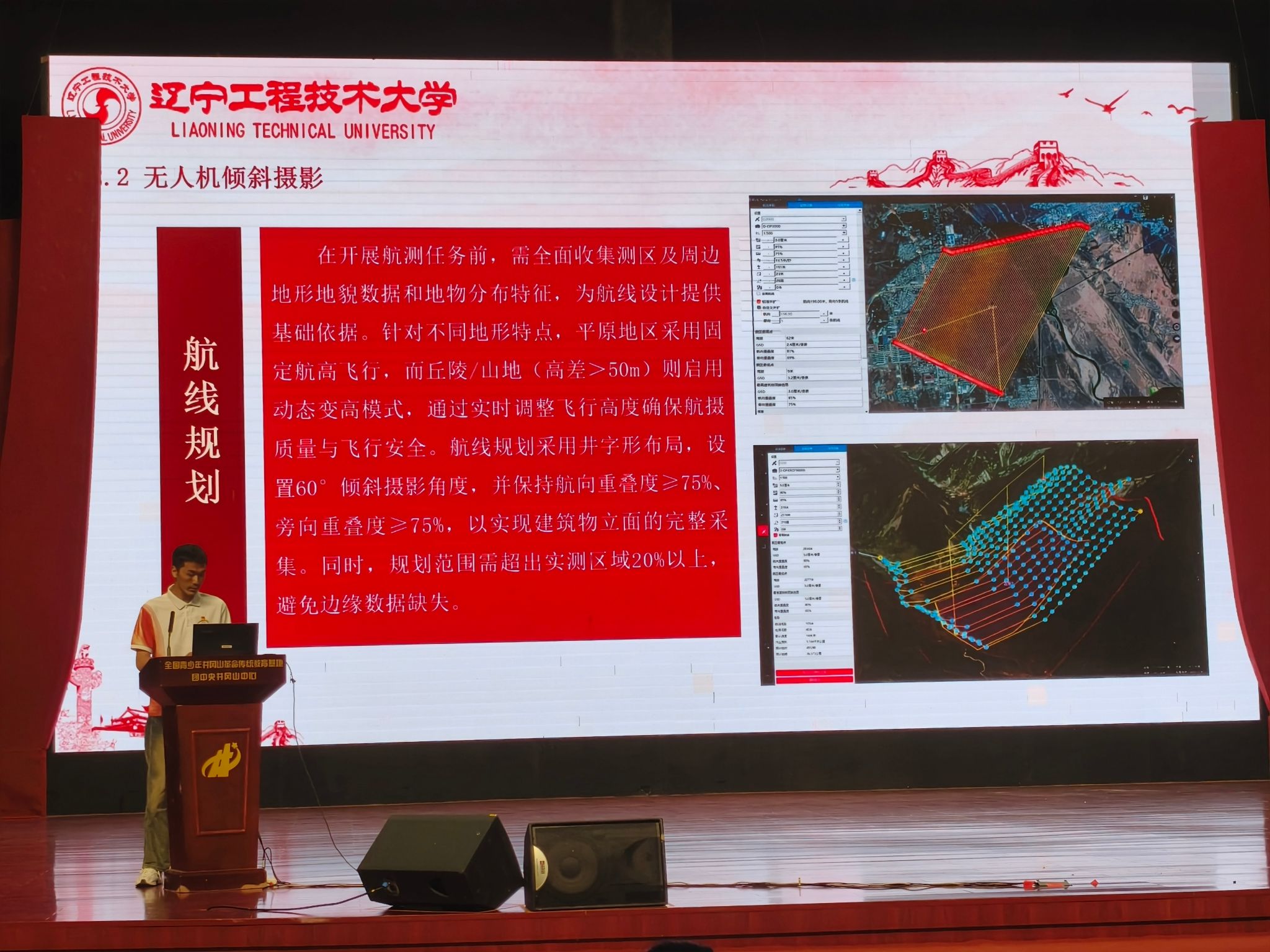

红途经纬实践团以专业测绘技术为支撑,分小组开展实地数据采集工作。无人机航测小组通过高空拍摄,获取遗址的高精度三维影像和全景数据;地面拍摄组则运用专业摄像设备,采集革命遗址的细节特征和空间布局。同时,团队还特别录制了革命遗址介绍视频和红色团课视频,通过影像资料生动讲述红色故事,为后续教学应用积累丰富的多媒体素材。在采集过程中,团队严格遵循测绘规范,确保数据的准确性与完整性,以实际行动诠释“精准测绘、协同攻坚”的北斗精神。此外,实践团还回访了此前调研过的革命旧址,补充完善关键数据,进一步夯实课题研究的实证基础。通过脚踏实地的田野调查,成员们不仅深化了对井冈山革命历史的认知,更在专业实践中锤炼了工匠精神。

课题讨论及成果展示:创新技术赋能红色文化传承

实地调研结束后,实践团立即投入课题研讨与成果优化工作。围绕“如何构建革命遗址红色叙事实景三维交互平台”这一核心问题,团队成员展开多轮头脑风暴,从数据整合、模型构建到交互设计,逐一攻克技术难点。在成果打磨阶段,团队秉持“精益求精”的测绘人态度,对不合格的素材坚决弃用,确保最终呈现的数字化模型兼具历史真实性与视觉感染力。经过反复调试,初步成果以三维可视化形式生动还原了井冈山红色遗址的全貌,并嵌入历史事件、人物故事等多媒体资料,实现革命文化的沉浸式传播。

课题成果汇报会上,团中央井冈山革命中心项目负责人对实践团的创新探索给予高度评价,认为该研究“为红色资源的数字化保护与教学应用提供了可推广的范式”,并期待团队进一步完善平台功能,使其成为井冈山红色文化传播的重要载体。

结语:以北斗精神点亮红色数字化之路

从跋山涉水的数据采集,到挑灯夜战的模型优化,红途经纬实践团始终以测绘北斗精神为指引,将专业所学与红色传承紧密结合。下一步,团队将根据反馈意见优化平台交互体验,推动革命历史地理信息系统(HGIS)在教育教学、文旅推广等领域的实际应用,让红色基因在数字时代焕发新的生机。

部分学生感言

龚正君:

“红途经纬实践团”以无人机为眼、模型为骨,在小井红四军医院遗址、大井朱毛旧居与八角楼间,架起了跨越时空的红色桥梁。操控无人机掠过斑驳的墙垣,镜头里的弹痕与茅草顶在光影中交错;搭建三维模型时,旧居的木梁结构、医院的简陋病床渐次清晰,我们触摸的不仅是建筑细节,更是革命者在绝境中坚守的温度。基于模型拍摄团课的过程,让我们从“参观者”变为“传播者”,当讲解八角楼的灯光如何照亮革命前路,当描述红军伤员在草棚里仍坚持学习的场景,红色故事有了更鲜活的表达。这次研学让我们懂得,传承井冈山精神,既需敬畏历史,更要以新方式让红色基因在新时代流淌。

张珅豪:

握着无人机遥控器站在小井红四军医院遗址前时,真没想到这次研学能“玩”出这么多新花样。“红途经纬实践团”用镜头和代码,给这些老建筑做了回“数字体检”。飞过大井朱毛旧居的天井,屏幕里的青石板路忽然有了立体感;建模时放大八角楼的窗棂,才发现那些磨损的木痕里藏着多少个挑灯夜谈的夜晚。最有意思的是拍团课,对着自己建的模型讲红军故事,就像和当年的革命者隔空对话——他们用信念筑起根据地,我们用技术让这些故事走得更远。原来红色传承不止于仰望,用年轻人的方式触摸历史,才能让井冈情真正住进心里。

耿一末:

巍巍井冈,苍翠如黛;革命星火,生生不息。在此次“井冈情•中国梦”社会实践活动中,我们怀着赤诚之心,踏访革命圣地,以现代科技之眼,追寻红色记忆。自主调研期间,我们运用无人机航拍技术对龙江书院、会师广场等革命遗址进行数字化采集,探索红色文化传承新路径。通过三维建模精准还原建筑风貌,并嵌入历史影像、全景导览等多媒体资源,让革命文物“活”起来。无人机镜头下的红色遗迹与苍翠青山交相辉映,让我深刻体会到科技为革命精神传承注入的新活力。作为新时代青年,我们将继续完善数字化保护平台,通过实景交互等创新形式,让井冈山精神跨越时空,历久弥新。这次实践让我明白,红色基因的传承既要坚守历史根脉,更要勇于创新。我们将以专业所学践行文化自信,让革命精神在数字时代绽放新光彩。

常鹏:

站在龙江书院,木柱的纹路、老槐树的年轮,像清晰的坐标,记下了当年红军在这里的足迹。测绘讲究“差之毫厘,谬以千里”,革命先辈又何尝不是?他们在迷茫之中找准方向,就像测绘员在野外认准基准线,心里的标尺从没歪过。到了会师广场,纪念碑的影子随太阳动,却始终稳稳地立着。这让我想起野外作业时的全站仪,再复杂的地形,校准了就能量得准。当年红军会师,不同队伍朝着同一个目标聚过来,就像测绘队里,有人扛仪器、有人记数据,各干各的,心却往一处使。其实测绘的“精准、协同”,和先辈们的坚持是相通的。他们用脚步踩实革命路,我们用仪器量准山河,都是为这片土地找方向。那些名字和坐标点不一定被记住,却都记录在光明的未来之路上。