|

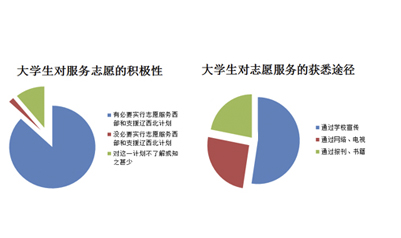

关于大学生志愿服务意向情况的调查报告 自2003年大学生志愿服务西部计划实施以来,我校积极响应国家政策的号召,鼓励工大学子加入志愿服务队伍,扎根贫困地区。在校团委的组织下,2009年到2012年,我校已有近50名同学陆续加入了志愿服务西部的大军。在志愿服务西部10周年之际,为了客观地了解我校在校大学生对志愿服务的真实想法与情况,我们对大学生志愿服务意向进行了相关的调查。 本次调查共发放问卷90份,对我校公共管理与法学院和建筑工程学院大三、大四的学生进行了抽样问卷调查。调查一共收回问卷85份,有效回收率94.4%。其中,女生占57.6%,男生占42.4%,大三学生占55.3%,大四学生占44.7%。此次针对我校部分在校大学生志愿服务意向的具体抽样调查结果如下: 获悉途径单一,政策解读狭窄 获悉途径与政策解读影响着大学生参与志愿服务活动的积极性。调查显示,在被调查的学生中,占87%的学生认为国家有必要实行志愿服务西部和支援辽西北计划,只有2%的学生认为没有必要实行此计划。但与此同时,我们不能忽略的是仍然有11%的学生对这一计划不了解或者说知之甚少。而其中43%的学生是通过学校宣传了解这一政策,通过网络电视和报刊、书籍了解志愿服务政策的人数分别占21%和18%。

因此,学校的大力宣传作为学生接触相关政策的最主要途径,应该充分发挥其效用。在加大学校、相关机构及新兴媒体的宣传力度的同时,采取多样化的宣传形式,对相关政策给予较为全面清晰的解读,对报名流程、报名相关细节、相关优惠政策等疑难问题进行及时有效地互动还有解答,使学生更为全面地了解这一政策,从而提高大学生对相关政策的关注度,培养学生志愿服务的兴趣。 经历促进选择,活动激发热忱 参加公益活动的经历能在一定程度上增强同学的志愿服务意识,激发服务奉献的热情。据统计,在所调查的85位同学中,有50%的同学表示有强烈的参加志愿服务西部的意愿,31%的同学有此意愿但仅限于想法。此外,在有强烈意愿参加志愿服务的16人中,有50%的同学参加过相关的志愿活动。 由此看来,一定的志愿服务经历对大学生的价值观和选择会产生一定的影响。在我校青年志愿者协会领导下的雨露、春风、阳光、彩虹等志愿者服务队长期开展的各具特色的志愿服务活动,提升了同学对公益服务的热忱。

环境印象片面,见文取义普遍 志愿服务地区条件艰苦成为目前大学生对该计划的普遍印象。参加志愿服务西部和支援辽西北计划的服务工作,在人们的普遍认知中是艰苦而难以坚持的,这无疑在很大程度上让一些有意愿的同学望而却步。在调查的样本中,有30%的学生因为觉得志愿服务离家太远而不愿意参加志愿计划。另外分别有19%、14%的同学认为志愿服务不稳定、志愿地条件太艰苦。超过65%的同学认为参加志愿服务主要应该具备很强的适应能力、吃苦耐劳的精神以及强烈的社会责任感,而不是创新精神(13%)和专业知识(9%)。 实际上,“西部”只是统称,该计划的服务范围波及新疆、四川、湖南、内蒙古、安徽、贵州等10多个中西部省市的乡镇单位,服务领域涉及基础教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等7个服务项目,具体的工作环境及相关待遇需要大学生深入了解而不是“见文取义”。 乐观挑战在前,勤勉努力争先 参与服务人群中喜欢新鲜事物、乐观积极者占大多数。在愿意参加志愿服务的同学中,有37%的同学是出于加强自身能力、丰富阅历的目的,有26%的同学是因为喜欢志愿服务而愿意参加服务计划。而有强烈愿望想参加志愿服务的同学中,75%的同学喜欢富有挑战性的工作。其中,男生占69%,女生占31%。

由此可见,生活中比较乐观、喜欢挑战新鲜事物的人更倾向于参加志愿服务计划。除了个人的性格特点,其个人的生活习惯和外在的环境也在影响因素之列。课余时间喜欢玩游戏的同学中,有15%的同学有强烈的愿望想参加志愿服务活动,而有强烈的愿望要参加志愿服务的人中有23%的人平时更愿意上自习、看书。 生活背景差异,文理领域不同 生活背景与学习领域的差异也会影响学生的选择。农村和城市在生活条件、外围环境等方面的不同,在一定程度上影响了来自不同地区的同学对志愿服务的态度。调查显示,在愿意参加志愿服务西部的样本中有62.5%的同学来自农村,37.5%的同学来自城市。

另外,此次调查结果显示理科类专业的学生比文科的学生更有强烈的意愿参加志愿服务活动,其比例分别为69%、31%。 (校团委大学生记者团 胡修瑞 许鹏)

|